咱们曲江有不少特产久负盛名

诸如马坝油粘米、火山粉葛、大塘扣肉等都早已声名在外

今天,先给大家介绍一下头款“宝藏”选手!

马坝油粘米

马坝油粘米于2004年被认定为国家地理标志产品。产于韶关市曲江区马坝镇,境内地势由东向西南倾斜,以丘陵地貌为主,属中亚热带季风气候。这里年均气温20.1℃,年降水量1600毫米。

可以说,是丰富的水资源,肥沃的土壤,适宜的温度,以及悠久的种稻历史等人文因素,涵养了马坝油粘米的上乘品质。

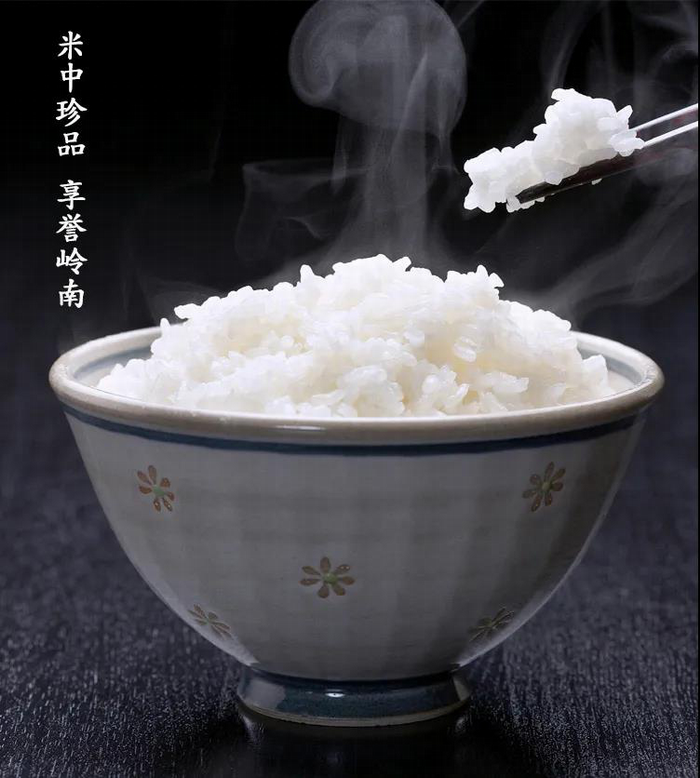

与其他大米相比,马坝油粘米米粒小巧玲珑,无腹白,晶莹剔透、半透明,富有油质感,成饭后,饭粒稍曲卷,似虾状,入口香滑而软硬适中,饭后齿颊留香。

关于油粘米的得名,坊间是这么说的。

当初,人们用砂锅煲饭,香味四溢,饭面泛起油光,把饭粒放到纸上有油迹留下,故称之为油粘。

马坝油粘米(图片来源:韶关市曲江区史志办公室)。

丝苗源头 延续4000年的美味

马坝油粘米的名声,由来已久。

在4000多年前的“石峡文化”发源地——马坝狮子岩两山之间的考古发掘现场,专业人员曾挖掘出均已炭化的团状稻谷和米粒,后经科研人员鉴定,此稻为人工栽培的籼稻。

马坝出土的碳化稻粒。

从炭化米的粒型来看,和马坝油粘米极为相似,由此专家认定马坝油粘米与其有必然渊源联系。这一发现为研究珠江流域乃至华南地区栽培稻种的起源、演变及其传播,提供重要实物资料,也印证了马坝油粘米品种世代相传、由来已久。

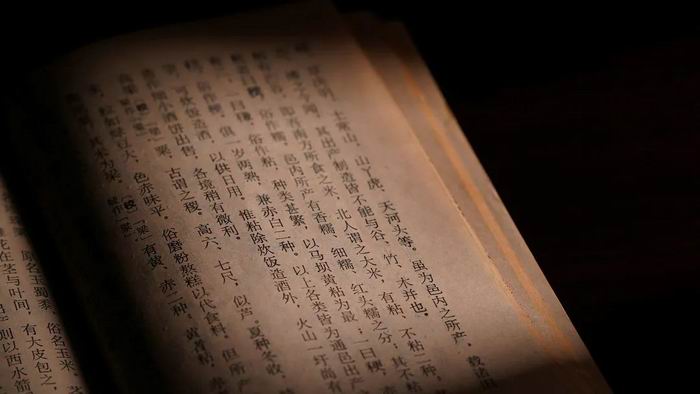

“稻有芒谷……其不粘者有二,一曰稴,俗作粘,种类甚繁,以马坝黄粘为最……以上各类皆为通邑出产之大宗。”根据清宣统年间梁朝俊等纂修的《曲江乡土志》的这段记载,清朝时,曲江已大面积种植油粘米,并以主产地马坝镇所产黄壳油粘米为上乘。

新中国成立后,作为地方土特产,马坝油粘米一度销售到东南亚地区,深受好评。20世纪50年代,它曾跻身印度国际博览会,获得“优质米”的殊荣。

1959年马坝油粘米远渡重洋被引往北美洲古巴进行试验种植。

20世纪90年代,曲江恢复马坝油粘米种植,1992年成立了专门经营马坝油粘米的公司,注册了“白马”牌商标,成为全国最先注册的优质米品牌之一。“白马牌”马坝油粘米销往香港和珠三角等地,多次获得国家和广东省的奖励和荣誉,成为粤北最具特色的农产品。此后,“粤金马”“粤马”“捷豹”“曲马”“龙塘”等一批马坝油粘米品牌崛起,马坝油粘米走上品牌化发展道路。

截至目前,马坝油粘米种植面积已达10万亩,年产稻谷4.2万吨,随着马坝油粘米现代农业种植园的兴起,作为当地最主要的农产品之一的马坝油粘米,在新的时代,为曲江区乡村振兴,带来新的希望。

了解完马坝油粘米的“前世今生”

有没有馋到你呢?

想吃就来曲江转转吧!

(转载曲江旅游)

粤公网安备 44020502000131号

粤公网安备 44020502000131号